最近、高額療養費制度の上限額の引き上げが、社会的な大きなニュースとして取り上げられました。

高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ケ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

上限額は年齢や所得に応じて定められています。

その上限額を、今年の8月から引き上げることを政府が公表しましたが、治療を断念せざるを得ない患者さんがでてくる懸念があると、患者さん団体や野党の反対を受けて見送られたことは記憶に新しいところです。

ではなぜ、高額療養費の上限額引き上げが検討されているのでしょうか?

簡単に言うと、社会保障にかけられる国の財源に限度があるからです。

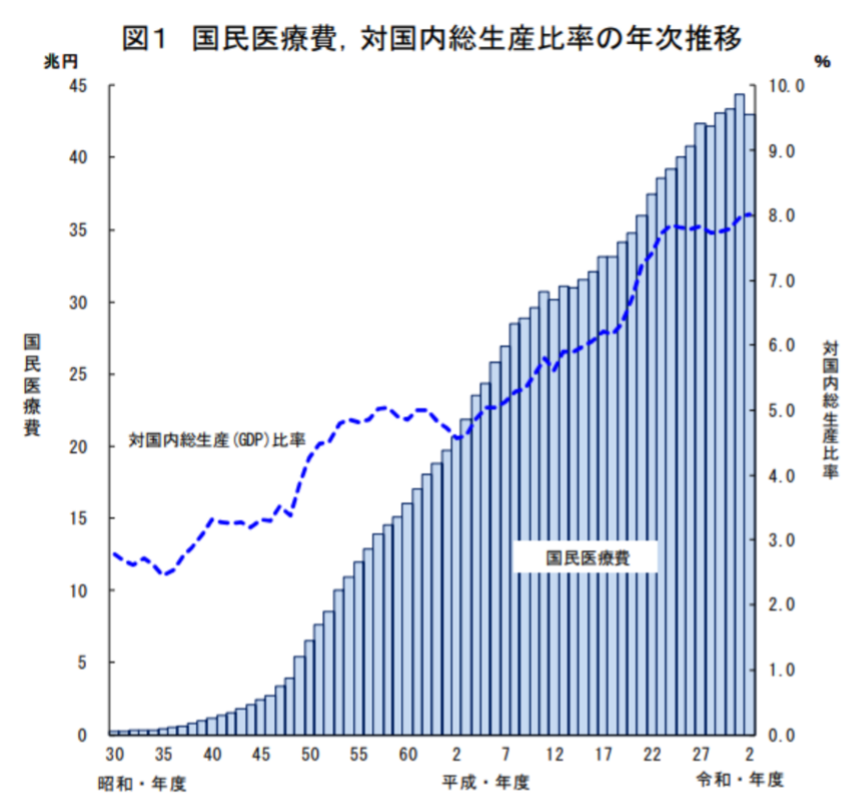

人生100年時代と言われていますが、超高齢社会の到来にともない国民医療費は増大を続けており、国家財政を圧迫しつつあるため、国民医療費の増加抑制は喫緊の課題となっています。

(図1:国民医療費、対国内総生産比率の年次推移 出典:厚生労働省「令和2年度 国民医療費の概況」)

厚生労働省で医療政策を担当している知人は、「国民のためになる医療政策を考えて推進したいが、予算は財務省がにぎっている。財務省は厚生労働省だけを考えてくれているわけではないので交渉が大変だ」と嘆いています。

では、国の懐事情が厳しいとなると、わたしたち国民ができることはないでしょうか?

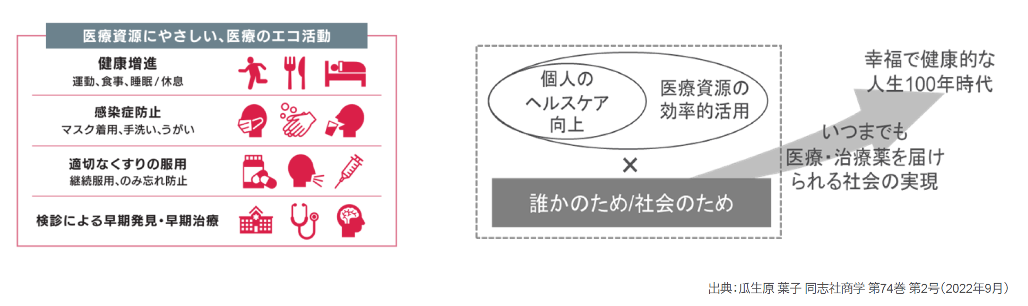

例えば次のようなことを一人ひとりが意識することは、ちりも積もればで、不必要な医療費を節約できるのではないでしょうか?

・防げる病気は防げるよう、運動、食事、睡眠など生活習慣に留意する。

・病気の早期発見、早期治療のため、健診(検診)を受ける。逆に過剰に検査を受けない。

・軽い気持ち(軽い症状)で救急車を呼ばない。

・処方されたお薬が余った時は、次回の受診時に余っている錠数を主治医に伝える。

など

少子高齢化に拍車がかかり、生産人口が減っていきますので、ますます国家財政がひっ迫することが予想されます。国に頼ってばかりでは、今まで当たり前のように受けられていた医療を受けることもできなくなるのではないでしょうか。

高額療養費の上限額引き上げのようなことが、ほかにも起こってくるのではないかと危惧しています。私たち一人ひとりが健康に注意を払い、医療資源を大切に利用することで、いつまでも必要な人が必要な医療を受けられる、それが「医療のエコ」です。

今回の私の投稿が、少しでも「医療のエコ」について考えていただけるきっかけになれば幸いです。

※投稿いたしました内容は、個人の見解であり所属組織を代表しての見解ではありません。