異常な環境や空気は幼児の心にも敏感に・・・

鉱山工学研究者である父は満鉄調査部から、鉱山技術者として撫順炭鉱に勤務していた。私が生まれたのは、昭和15年2月に旧満州国撫順市の満鉄病院。

終戦を迎えた場所も撫順市で煉瓦造りの満鉄の社宅。当時としては最新の文化住宅であったらしい。私が終戦を迎えたのは幼稚園に通っていた五歳の時だった。

爆撃による阿鼻叫喚、防空壕への避難や疎開、という体験は無いけれど、終戦という混乱した異常な環境に遭遇した大人達の、不安げな姿や何かが起りうる異常な変化は幼少期の心にも得体の知れない恐ろしさとなって感じていたことは、おぼろげながらいまも消えない。社宅の近くでは何台もの戦車が走る轟音。進駐してきたソ連や中国の兵士達の怒鳴り声。あまりの環境の変化に恐ろしさを敏感に感じ子ども達に笑顔がなかったそうである。

・・マンドリン銃を抱えたソ連兵が・・

終戦を迎えた翌日からは満鉄の住宅を軒並みにソ連兵達が押し入りし金品を強奪していたそうだ。幼少であったが、両腕に強奪した沢山の腕時計をはめてマンドリン銃を抱えながら家の中へ押し入り、金ない銭ない!と叫びながら金品や化粧品や時計などを奪っていった様子をおぼろげながら記憶している。毎日のように満鉄の社宅周辺での略奪が続いていたと聞かされた。当時、両親は元より多くの大人達からは、日本人の子供はマントを着た悪い人にさらわれるからから絶対に外へ出てはいけない。一人で町を歩いてはいけないと教わっていた。家の前には進駐してきた中国の兵隊であふれ、毎晩銃声や悲鳴を聞いていた。女性の中には、進駐してきた兵隊から身を守る為坊主頭で男の格好をしていたそうである。自宅に兵隊が押し込んできた時、坊主頭の母親は屋根裏に潜んでいたそうだ。

着の身着のままで引き揚げ船に・・・無事に帰還!

終戦の翌年10月頃私の6歳の時だった。日本へ引き上げるために両親はそれぞれがトランクと肩から提げた鞄と着の身着のままの姿で、撫順駅から屋根のない貨物列車に積み込まれ、葫芦島(遼寧省の港・満州引き揚げ者の送還拠点)へ。貨物列車にはあふれんばかりの日本人が乗っていた。

引揚げ船は米軍の軍用貨物船で、船倉に積まれていた戦車で遊んだことが思い出される。何人もの子供がジフテリアで亡なったり、海に落ちた人も沢山いたと騒いでいたのを耳にする事もあった。子供達にはキャンディが配られ、食事はアメリカ軍の非常食。数日して岸壁の母でお馴染みの舞鶴港に到着。下船時には頭から蚤やシラミを駆除するDDTを全身に掛けられた。下船後は母親の実家である滋賀県の彦根市に落ち着いた。国外で終戦を迎えて見聞する様々な異常体験は、国内で空襲警報に右往左往しながら命を守るために逃げ回った悲惨な戦争体験とは異質のものではあるが、終戦を国外で迎え混乱する日々の幼児体験は悲惨さより見えない不安さと恐怖感が子供心に鮮明に残っているものだと改めて感じている。

無事に引揚げてきたのはいいけれど

彦根市で一先ず落ち着いたので1年遅れで彦根市の小学校へ入学。外地からの引き揚げ者は、なじみのない日本社会での再起はかなりの苦難があったと聞かされていた。満鉄時代の友人の誘いで、門司市に移り住んだものの、両親は改めて終戦後の現実という混乱期に翻弄されながらの日々。そんな様子は小学生なりに感じていた。家の近くには大型貨物船が係留されるも門司港があった。当時の住まいは、多くの引き揚げ者にしつらえられたバラック長屋であった。

貨物船が門司港に入港する度に近所の中学生達に連れられて陸揚げされた荷物の袋を破り、砂糖や米や小麦粉などを「かっぱらって」家に持ち帰るのだが、当時はこれも子どの達の仕事。当時の子ども達にとってはこれも遊びだったのだろう。捕鯨の母船が接岸した日は、岸壁から甲板に立っている船員に向かって「こんにちは!鯨の肉ちょうだい」と叫ぶ。暫くすると甲板から鯨の肉の塊を放り投げてくれた。これを拾って子供達は喜び勇んで鯨の肉の塊を拾って自宅へ。私もその一人その日は豪華な晩ご飯であった。

小学2年生が靴磨きで小遣い稼ぎ

或日学校の帰り道にあった「門司港駅」前の広場で遊んでいた。優しそうなおじさんが君たち靴磨きをしたら紙芝居が見られるお金を上げるよ!と話しかけてきたので、住まいが近い同級生3~4人で、お菓子を買ったり紙芝居が見られるならやろうと決めて、翌日に門司港駅の広場に集合。優しそうなおじさんから靴磨き用の道具箱を渡され、靴の磨き方を教えてくれた。

翌日、学校帰りのその日から駅前で「小学生の靴磨き」を始めた。何人もの靴を必死で磨いた記憶はあるがどのくらいの期間だったのは定かで無い。でも、毎回靴を磨いたお駄賃だといって手渡されたお金で仲間達とあめ玉を買ったり紙芝居を見たりしたことが記憶に残っている。

1951年頃から1955年にかけて「東京シューシャインボーイ」や「ガード下の靴磨き」という流行歌が流行っていたが、門司港駅前の靴磨き少年達は流行の先駆け。

当時の状況を思い浮かべると、子供なり楽しみながら生きる為のバイタリティがあったのかも知れない。戦争で負けて悲惨な目にあっても、戦勝国を恨まず、日本が負けたことを恥じず、前を向きなさい!笑顔と努力と希望を持つこと!が大切だと、当時の小学校の先生や、優しいおじさんからから教わった事が思い出される。父親の安定した仕事先かが決まったことで北海道へ。私にとって思い出の詰まった門司市での生活は1年半ほどで終えたのである。

John Lennon のImagineを聴きながら音楽に託す平和への願い・・

「音楽のある日常は、まさに平和と自由の証です。私は音楽に導かれて、ここまでやってくることができました。この音楽のある暮らしを守り、次の世代につないでいく~今は、それが私の使命だと感じています」この一文は、音楽評論家・作詞家である湯川れい子語録にしたためられている。まさに至言。私もこの一文に大きな刺激と影響を受けている。

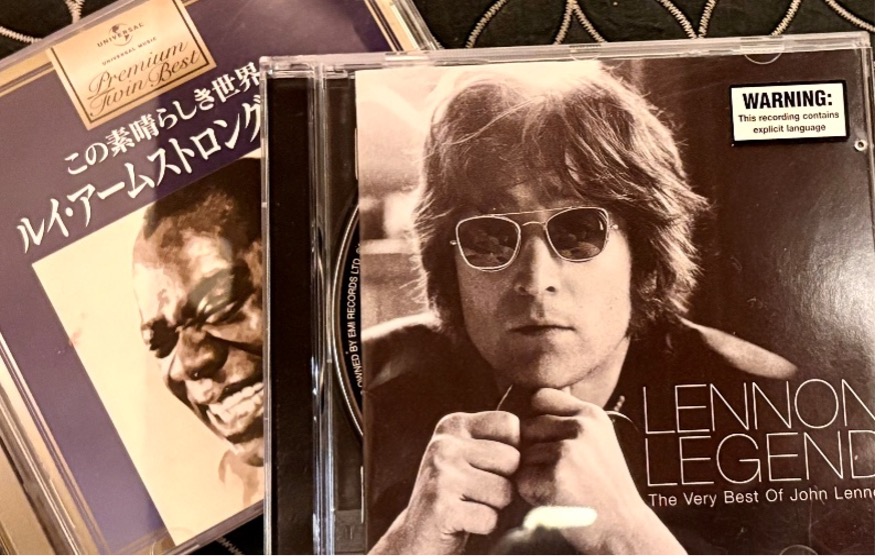

藤沢市のコミュニティFMラジオ局「レディオ湘南」で音楽鍋という番組を持って30周年が目前。2014年4月20日の放送回数1000回達成記念番組では「愛と平和と安全への願い」をコンセプトに、番組のオープニング楽曲は、ルイアームストロングの、この素晴らしき世界。エンディング楽曲が、ジョンレノンのイマジン!を、湘南の空から世界へ向けて発信した。以来、この2曲は音楽鍋の「愛と平和と自由」を願う大切な楽曲である。

令和7年(2025年)は、先の大戦の終わりからちょうど80年の節目の年である。終戦後の記憶をたどりながら、様々な思いを心に刻みただただ世界の平和を願うばかりである。8月17(日)に放送するNo1591の音楽鍋では、戦後80年を迎える終戦記念日特別プログラムとして、友人のジャズシンガー「戸坂純子」氏をゲストに迎え、「戦後八〇年・終戦記念日で思うこと」の朗読と、You Raise Me Upを歌って戴く。音楽鍋はこれからも「愛と平和と安全」への願いをLouis ArmstrongのWhat A Wonderful World とJohn Lennon のImagineに託します。